粪便的形成与食物无重要关系,禁食和正常喂养的动物粪便无显著区别,只是粪量减少。

排便

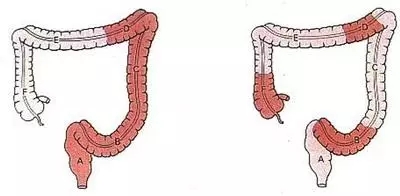

粪便形成后,由于结肠蠕动使各部结肠收缩,将粪便推向远段结肠,这种蠕动常由肝曲开始,每日2~3次,以每分钟1~2厘米的速度向前推进到左半结肠,到乙状结肠贮留。但在进食后或早晨起床后由于胃结肠反射或体位反射而引起结肠总蠕动,以每小时10厘米的速度推进,如乙状结肠内存有粪便可使粪便进入直肠内,蓄积足够数量时(约300克左右)对肠壁产生一定压力时则引起排便反射;排便反射引发多个反射产生便意;大脑皮层发出指令排出粪便。

哪些因素能影响排便

1.影响排便反射产生的因素很多,主要有以下几方面

(1) 进入直肠的粪便量过少,对直肠壁产生的压力小,致使直肠壁内的感受器不产生冲动,因而亦无排便反射产生。这种情况多见于进食过少及进食过于精细者。

(2) 直肠对肠腔内的压力刺激失去正常的敏感性,不能产生冲动。这种情况见于长期不及时排便、经常灌肠或滥用泻剂者。

(3) 神经或脊髓受损,如多发性神经根炎、截瘫等病,使传导冲动的神经受损,不能产生排便反射。

2.影响排便过程的因素有哪些

影响排便过程的因素虽然很多,但归纳起来不外有两种,首先是影响便意产生的因素,另外是影响直肠排空的因素,前者已在"影响排便反射产生的因素"一题中作了介绍,有关影响直肠排空的因素有以下几点:

(1) 大脑皮层对便意的抑制,如工作紧张、外出旅行、生活规律改变、情绪抑郁及过度劳累等均可使便意受到抑制,另外直肠的局部病变如痔疮、肛裂会引起大便疼痛,从而使大便受到大脑的抑制。

(2) 排便无力,如老年人、久病体虚者,由于膈肌、腹肌、肠平滑肌均收缩无力,缺乏推动粪便的力量。

3、正常人的排便有何差异

正常人的排便差异很大,这与个体差异、生活习惯,尤其是饮食习惯有关。一般情况下,正常人每天排便1~2次,有的2~3天一次(只要无排便困难及其他不适均属正常),但大多数人(约占60%以上)为每天排便一次。

◆医院环境:标准的层流净化手术室,避免感染!

◆医保报销:响应国家号召,真正惠民、为民!

◆康复检查:电子肛肠镜,科学治疗!